等离子体技术作为现代科技的前沿领域,在航空航天领域展现出独特优势和广泛应用前景。其通过电离气体产生包含电子、离子和激发态粒子的物质第四态,能够通过电磁场控制实现高效能量转换和流场调控,为航天器推进、气动控制、材料加工及通信系统带来革命性突破。

一、推进系统革新:从化学燃料到电驱动的跨越

1. 等离子体推进器突破传统限制

霍尔效应推进器:通过电场加速离子产生推力,在低地球轨道卫星和深空探测中广泛应用。其比冲(单位质量推进剂产生的冲量)远高于化学火箭,显著提升燃料利用效率。

离子推进器:以更高比冲实现长时间深空任务,如美国"黎明号"小行星探测器通过持续加速完成多目标探测。

脉冲等离子体推进器:通过周期性等离子体脉冲产生推力,结构简单且适用于小卫星,日本"隼鸟号"彗星采样器即采用此类技术。

2. 磁等离子体发动机开启星际航行新时代

中国航天科技集团研发的百千瓦级磁等离子体发动机,通过电离氙气产生等离子体,利用电磁场加速至每秒数百公里形成推力。其比冲达化学火箭的10倍以上,虽初始推力较小,但持续加速能力可实现远超传统动力的极限速度。该技术突破三大壁垒:

3D打印耐高温陶瓷结构件:配合高温超导磁体技术,将能量转换效率提升至67%以上。

智能算法动态调控:毫秒级调整电磁场参数,确保宽功率范围稳定运行。

多层复合冷却系统:将核心部件温度控制在2000K以下,保障百万摄氏度等离子体环境下的结构完整性。

此突破使空间站轨道维持成本降低70%,火星采样返回任务飞行时间缩短50%,并为兆瓦级核电推进系统奠定基础,未来或实现39天火星往返。

二、气动控制优化:从被动流场到主动调控的升级

1. 等离子体激励器改写飞行力学

边界层流动控制:介质阻挡放电(DBD)等离子体激励器在机翼表面产生电流体力,诱导壁面切向射流。实验显示,其可使NACA0015翼型失速迎角增加5°,升力系数显著提升,俯仰力矩系数显著改变。

激波角度调控:电弧放电等离子体激励器布置于翼型前缘,通过粉色电离场减小激波阻力。德国达姆施塔特工业大学无人机首次验证其控制边界层分离的效果,斯坦福大学则实现用等离子体激励器代替传统机械舵面。

2. 减阻技术突破声速壁垒

超声速减阻:人工生成等离子体与激波相互作用,通过流体动力效应减弱激波系,实现波阻减小。

亚跨声速减阻:辉光放电等离子体层在气动边界层产生静电体力,抑制湍流涡系生成,降低大气层内飞行阻力。

三、材料与通信技术:从地面制造到太空环境的全方位支持

1. 材料加工技术保障航天器可靠性

等离子体刻蚀:精准去除材料表面物质,用于制造微电子器件和光学器件。

等离子体沉积:通过化学反应在基底沉积薄膜,应用于太阳能电池和传感器制造。

等离子体清洗:去除组件表面污染物,确保航天器组装清洁度。

2. 通信系统突破频率限制

等离子体天线:利用电磁特性接收发射信号,工作频率范围更宽且灵活性更高,解决传统金属天线在深空通信中的局限性。

四、空间环境模拟与科学探索:从地面测试到宇宙认知的延伸

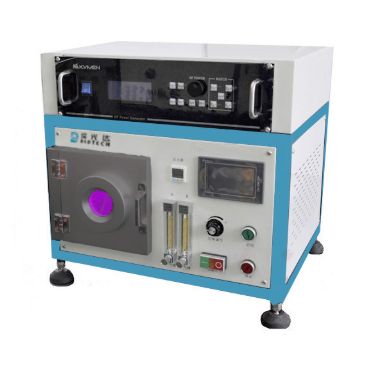

1. 等离子体风洞模拟极端条件

通过复制太阳风、宇宙射线和微流星体环境,测试航天器材料抗辐射和抗冲击性能,为深空探测器设计提供关键数据。

2. 等离子体光谱仪解析太阳系奥秘

分析太阳风和行星大气成分,帮助科学家理解太阳系形成演化过程。欧洲空间局"贝皮科伦坡"水星探测器即搭载此类设备,揭示水星磁场与太阳风相互作用机制。

五、航空动力与隐身技术:从地面试验到作战性能的提升

1. 燃烧效率与稳定性优化

等离子体可提高航空发动机压气机增压比后的工作稳定性,同时提升燃烧效率,降低燃油消耗。

2. 隐身技术突破电磁屏障

通过调控飞行器表面等离子体分布,改变雷达波反射特性,实现隐身效果。美国B-2轰炸机即采用等离子体隐身技术,显著降低可探测性。

等离子体技术正深刻改变航空航天领域的发展轨迹。从磁等离子体发动机推动的星际航行革命,到等离子体激励器改写的飞行力学规则;从材料加工保障的航天器可靠性,到通信系统突破的深空探索能力,这项技术持续拓展人类活动的边界。随着百千瓦级推进系统、智能流场调控技术和高效率等离子体材料的成熟,未来或将实现39天火星往返、月球基地自主建设等科幻级目标,为人类探索宇宙深处开辟全新可能。